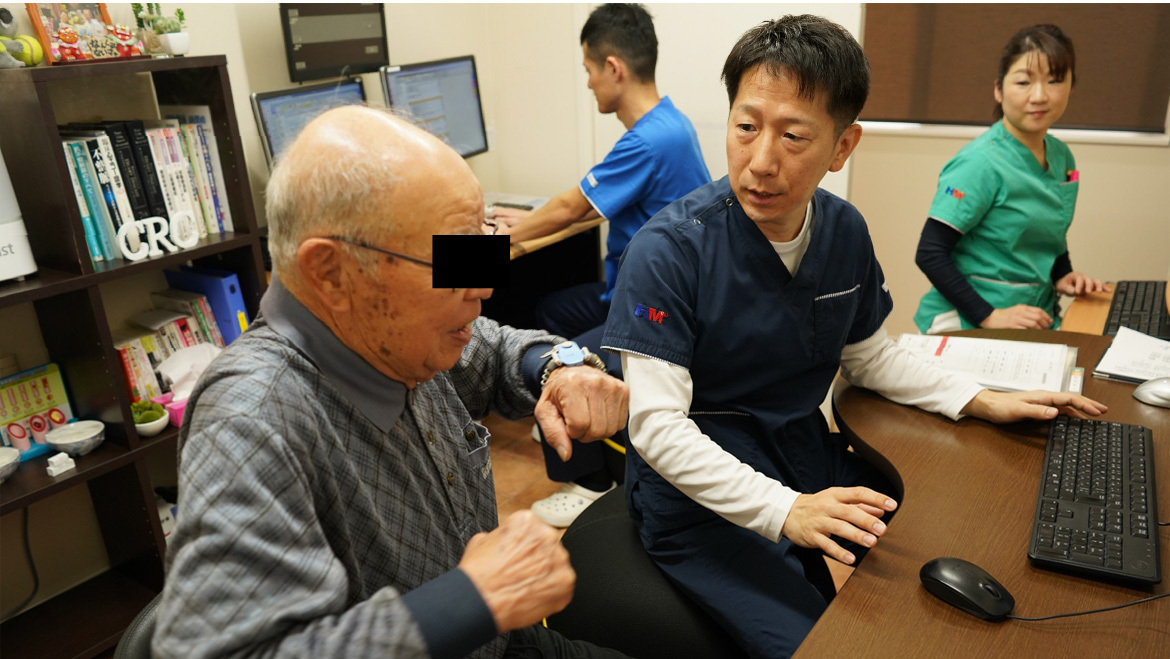

協働診察 ~Collaborative Consultation~

他とは違う、八王子みなみ野CRCでの心臓リハビリ外来の特徴

患者さん一人に対し、医師だけでなく看護師・理学療法士が一緒に対応致します。

心臓リハビリの現場で重視される「多職種による包括的な関わり」を時間的・空間的に同居させた形となっております。

八王子みなみ野CRCでは、

この『協働診察』ですが、一般的に医療機関で行われている、

その診療の場で、

それらの話をもとに医師が、問題点などを集約して、

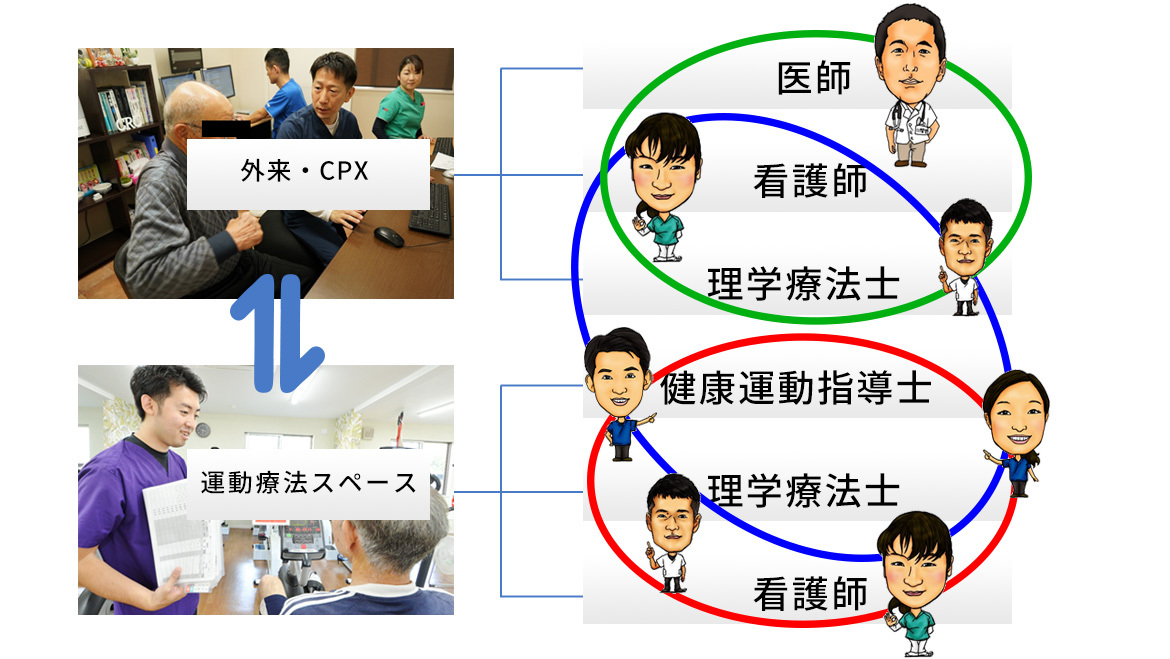

順番は基本は看護師→理学療法士→医師となっていますが、

特徴的なのは、

単発のデータ・結果だけでどうのこうの言うのではなく、

その様子は診察、というよりはむしろ相談の場、

また多職種が同一空間で患者さんとお話しする機会を作ることによ

心臓リハビリテーションの現場で重要視される「

医師と患者が1対1の診療

医師の他に、看護師・理学療法士が入れ代わり立ち代わり対応。得意な専門分野で患者さんに当たるので安心です。

自施設心臓リハビリテーション外来の特色

最近では、コロナ感染対策【三密回避】の一環として、狭い診察室に多人数集まることが差し控えられたため、同一空間・同一時間での診療スタイルは、少しは可変しております。

ただ大事なこととしては、同じ時間に同じ空間で診療を行うこと、ではなく、医師・看護師・理学療法士・健康運動指導士・検査技師・医療事務スタッフに至るまで、良好なコミュニケーションを介し、適切に情報共有・意見交換を円滑に行ってそれを良質な医療提供に活かしていくことにある、と考えております。

それをもとに、診察の前・最中・後など、いろいろなタイミングで臨機応変にスタッフみんなで声かけながら、日々診療にあたらせていただいております!